書籍の書籍

Libri librorum

書籍紹介

書物の電子化によって起こる事象は、かならずしも現代に始まったことではなく、情報伝達の迅速化など、17世紀でさえも驚くべきものがあるといった長いスパンの議論によって、現代の優位にのぼせ上がったり、いたずらに危機感を抱いたりすることなく、現代固有に思われる事柄を相対化する効果はあるだろう。しかし、電子出版やパブリック・ドメインの爆発的増加は、特に人文学にとっては大きな影響と変質を与えるのではないかとも思えるのだが、その辺の見通しもお世辞にも具体的とは言えない。やはり功なり名を遂げた高名な学者が状況をのんびりと眺めているといったところか。アマチュアとプロの境界の消滅(逆に言えば、プロの牙城である大学の意味の減退)など、この環境によって起こってくる事柄は、やはりそれほど小さくはないと思えるのだが。

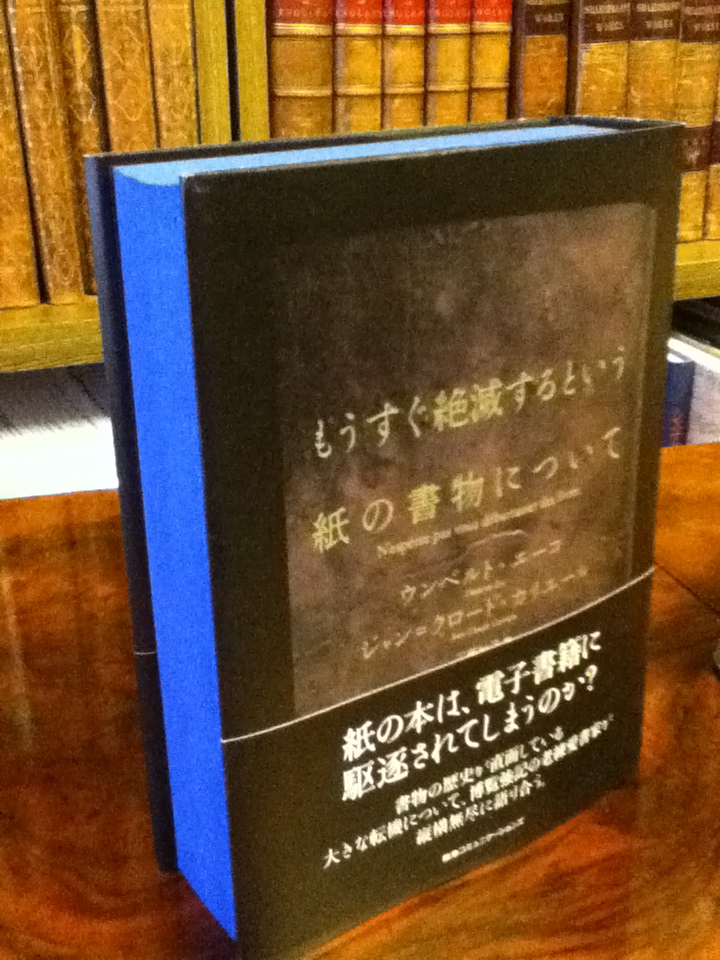

所有している古書自慢にしても、キルヒャーの古書に触れられるくだりなど、これでここに『プロスペローの本』でキルヒャーなどのバロック図譜を大量に用い、自身も蔵書家と聴く映画監督のグリーナウェイでもいれば、書物とメディア全般をめぐる刺戟的な話題が展開されただろうにと思ってしまう。さらに、紙のメディアの実力を見せつけるために、言及される書物の書影や図版があってもいいと思うのだが、そうした編集上の工夫もない。ただ、書物の外見はなかなか心地よく、三方金ならぬ三方青という独特の風合いも面白い。ということで、その物質的な魅力から購入してしまったが、内容的には特にもっているまでもないかもしれない。これならば、例えば今福龍太『身体としての書物』のほうが読み応えがある。

(2011. 2. 5.)

本書は標題にもあるように、まずは「身体」=物質としての書物の側面を論じ、ボルヘス、ジャベス、ベンヤミン、グリッサンといった、現代において「書物」という現象を考えようと思うなら、かならずや展望台として利用されるテクストを丁寧に読み解いていく。折り丁や、ページネーションやパリンプセストといった、物質としての書物にしか存在しないさまざまな技術的側面も、書物という現象を考える有効な手がかりとして利用され、書物好きにとってはなかなか愉しめる。比喩の使いかたも抜群で、身体Bodyという言葉を、ワインのブーケbouquet(薫り)、テイストtaste(味)に対して、ボディbody(こく)と類比的に捉えるなど、イメージが拡がる比喩を多様に繰り出してくるのが、この著者の妙技のひとつだろう。最終章で、グリッサンを論じながら、川にまつわる地理的用語と、印刷技術関連の言葉が重なるというような指摘も面白い。

著者自身による校閲の過程や、ベンヤミンの手書きノートの検討など、通り一遍の書物論では扱われない論点にも踏み込んで、開かれた意味空間としての書物の姿を浮彫りにしていく。そしてもちろん、この議論の背景には、現代のインターネットのテクストの問題が常に影を落としている。最終章では、グリッサンの「モンド」(世界)論を参照しながら、その辺りの論点をめぐって、方向を示そうとしている。「書物がその両岸のあいだにくりひろげるものは恒常的なものの明証性である。そういうものがなくなってしまえば、われわれは恒常性を捕捉することを学んだり、あるいは少なくとも文字性の不断の運動のなかに、その味わいを捕捉することを学ばなければならなくなるのではないか。私は次のように言いたい。インターネットは世界を展開し、世界を繁茂するがままにわれわれに提供するが、本は世界の不変数を照射し、解放すると」(グリッサン)。ここに問題を整理する鍵を見ようとするのは分かるのだが、最後は議論が著者独特のレトリックに揮発して、十分に詰められているとは思えない。しかし、そこまでの道筋をこれだけ愉しい読みものとして提供してくれているのはありがたい。

(2010. 3. 30)

最近、エーコが序文を寄せたC. Höfer, Bibliotheken, Schirmer/Mosel 2005(『図書館』)が一部で話題になっていたようだが、これはエーコの短文を除けば、完全に写真集。各国の公立図書館が被写体なので、書物の量は圧倒的。閲覧室ともども、かなり威圧的な雰囲気を漂わせる。お国柄や歴史の違いなどもあって、それぞれに個性的ではあるのだが、あくまでも公共の施設なので、その幅には多少制限がある。大量の写真を眺めていると、段々どれも同じように見えてくる。『書冊らとともに生きる』が牧歌的で個人的な「知の工房」だとすると、こちらは生産と効率をめざす「知の工場」といったところか。私はそもそも図書館という施設を好まないので(本を借りることはあっても、そこで読むことはない)、お薦めするなら、断然『書冊らとともに生きる』のほう。

タイトルをどう表記したらよいのかも分からないが、フランス・パリのヴラン書店の古書カタログ。しかし並の古書カタログではない(もちろん市販品ではないので、ここで紹介するのはあくまでも例外ということで)。まずは、掲載されている書物群がどれも一級品ばかり。インクナブラから始まって、主に文学を中心に、ヴィヨン、ヴォルテール、ボードレール、プルーストなど、挙げるのも憚られるような大文字の著者の初版本、しかもそのほとんどに自筆サインなり手紙なりが添えられ、書物本体も新旧のスタイルのルリュール(美術装幀)で仕上げられている。ユーゴーの絵画帳(もちろん現物)や、王室外科医のアンブロワーズ・パレの自筆文書なども、現代美術の作品と見まごうような帙に収められて掲載されている。プルーストやアポリネールの作品は、20世紀の美術装幀家ボール・ボネや、現代活躍しているジャン・ド・ゴネなどの手になる。そんな名だたる名品が50点以上、百科事典サイズで、全112頁フルカラー、索引付きといったあまりにも豪華なカタログ。昨年末に届いていたのだが、正月休みに改めて眺めて、驚嘆を新たにする。なんと、このカタログ、全頁アート紙にもかかわらず、糸かがりで製本してあった!

英国の老舗古書店バーナード・クォリッチなども、基本的にはネット上でのカタログ配信になって、わざわざ頼まないとペーパーのものは手にできない。もはやこの時代、そんな具合にペーパーベースのカタログがほとんど絶滅しかかっているなか、これだけ豪華な書物を集めて、カラーカタログの大盤振る舞いをするとは、ヴラン恐るべし。昨年神保町での特選古書市でも、ヨーロッパでも最近は本が払底していて、良書が出てこないと古書店主が嘆いており、私も同じ印象をもっていただけに、そんな情況を尻目に、これだけのカタログを出すというのは、返す返すも底力を伺わせる。

初期インクナブラのアウグスティヌス『神の国』なども大判のカラー写真とともに掲載されているが、これなどを見ると、初期のグーテンベルク刊本は、けっして活字メディアの新たな特性を強調しようとするものではなく、むしろいかにして手写本を忠実に再現し模倣するかという点に腐心していたらしいことが実感できる。

くわえて、さすがにフランスでは、現代にまでルリュールの伝統が息づき、職人・芸術家が途絶えることなく続いているさまも知ることができる。ちなみに、20世紀前半のルリュールについては、ダンカン&バルタ『装幀の美 ―― アール・ヌーヴォーとアール・デコ』(同朋舎 1990年)という力の入った図録でかなりたっぷりと見ることができるが、それが現代にまでしっかり続いているのは驚きである。調べてみると、ゴネの属するアトリエなども見つかった。いろいろと考えさせられること多く、眼福となるお年玉であった。新年早々縁起が良いというべきか、彼我の差を見せつけられたといういうべきか。ただ、経験上言えるのは、ここ10年ばかり(特にEURO以来という云うべきか ―― そう言えばユーロも今年で10周年だ)古書の値段が上がったうえに、本当に書物自体の姿が見えなくなってきた。ネット上の書店にどんどん吸収されているのかもしれないが、そうなるときちんと書誌的知識を固め、立派なカタログを作ることを誇りとしていた古書界の伝統が失われていくように思える。

清水徹『書物について

―― その形而下学と形而上学』(岩波書店 2001)

物質としての書物がもっている意味合いを、歴史上のいくつかのポイントに即して考察した書物論。前半は、ごく普通の書物史となっており、ことさらに新味はないが、著者の専門であるマラルメ、ビュトールを論じた後半は流石に読み応えがある。それにしても、この本の帯のコピーはいただけない。本文のスタイルとあまりにも違いすぎる。書物のトータル・デザインが問題になる本書のようなものにとってはかなりの痛手のような気がするが。

多少でも出版に関わったことのある人なら、誤植(印刷ミス)の恐ろしさを身に沁みて知っているはずである。どんなに丁寧にゲラ(印刷の見本刷り)を二度三度と読んで、おさおさチェック怠りないつもりでも、いざ刷りあがった現物を見てみると、そんな努力をあざ笑うかのように、誤植はちゃっかりと鎮座ましましているという具合である。刷りあがったばかりの本文が綺麗な仕上りになっていればいるほど、本人の落胆ぶりはますます大きい。誤植という魔物は、本人のみならず、制作に関わった編集者や印刷者にとっても実に後味の悪いものであるが、本書は、誤植にとどまらず、広く出版にまつわる失敗談(古いところで森鴎外、新しいところで泉麻人くらいまでの50篇あまりの文章)を蒐めたアンソロジーである。

一口に書物と言っても、実際に本の形になるまでには、実に多くの工程を経ているものである。いきおいそのそれぞれの場面に、思わぬミスの生じる可能性がある。原稿段階での著者本人の誤りから始まって、印刷時の植字のエラー、最近ではオペレータの打ち間違えや変換ミス、製本時の失敗など、数え上げると切りがない。これに図版でも入ろうものなら、エラーの確率は飛躍的に増大する。

誤植で多いのが、「魯魚焉馬、虚虎の誤り」と言われるように、似た形の文字の取り違えである。本書で触れられているところで、「尻」が「尼」、「庇」「屁」に化けたといった種類の混乱である。これは活版に多く見られるものだが、最近目に立つのは、ワープロの変換ミス。「先頭に立って」が「銭湯煮立って」となる類のエラー。誤植以外のミスと言えば、出版社勤務の時代の井伏鱒二は、自分の担当した本を「奥付」なしで出してしまったという大失敗をしたそうだ(本書所収「満身創痍」)。いわば出生証明のない子供を世に送り出してしまった格好である。

こうした笑うに笑えないエピソードの一方で、鴎外の「鸚鵡石」(序に代ふる対話)などは、誤植の話から始まって語源論にまで説き及んで流石である。また『漱石全集』に携わった「校正の神様」西島九州男のエセーでは、漱石が意識的に使った当て字などをどこまで直して良いかといった、文献学に踏み込むような話が紹介されている。詩人の大岡信に至っては、誤植されたことで自分の詩の新たな側面を見出して、誤植をそのままにして、それに合わせて他の部分に手を入れたということまで語っている。こうなると、誤植も一種の創造的行為である。

なくて当たり前の誤植ではあるが、それ自体なかなかに奥の深いものであることが実感される一冊である。

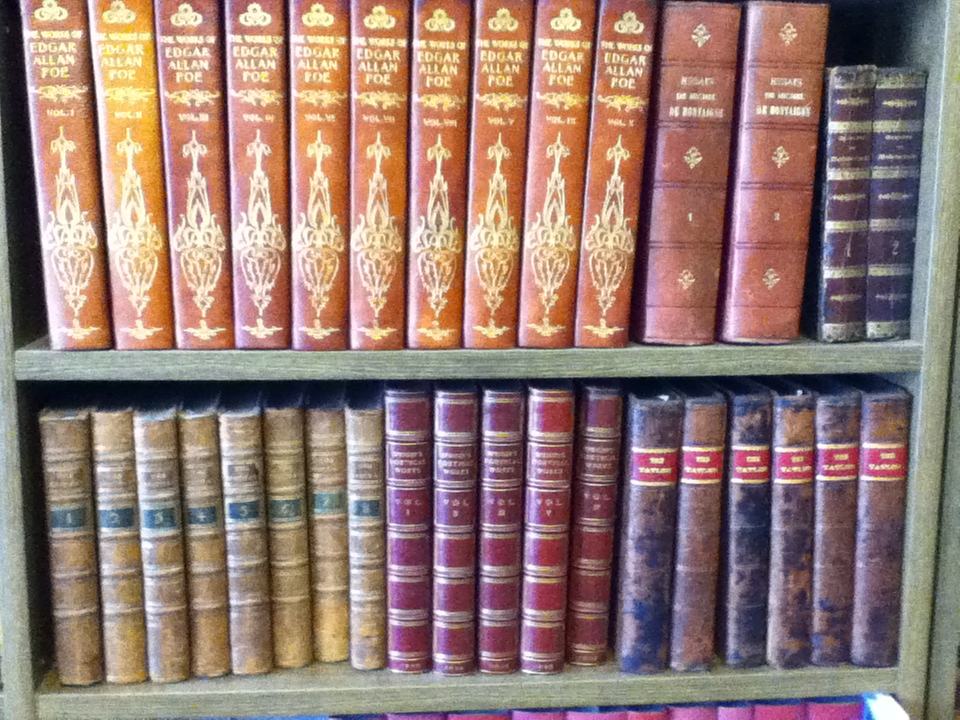

書物について書かれたもの(読書論・書評・書物随筆)は世に多いが、本書はさらにその上をいく。本書は、そうした「書物についての書物」を蒐めてその特徴を解説したものであり、その意味では、「書物についての書物についての書物」なのである。取り上げられた書物の総数、なんと二百数十点、しかもそのほとんどに書影の写真が付されていて、まさに書物の百科事典の趣がある。

それだけの数の書物を取り上げているのだから、一つ一つの記述はそれほど長くはない。精々半頁、長くても二頁といったところである。しかしこの短さが本書のポイントでもある。記述が短いために、そこで取り上げられている書物を是非とも実際に読んでみたくなるのだ。しかもその取り上げ方も実に上手く、その本の中で一番印象的なさわりを取り出してきて、紹介してくれるのだから、どうしたってその本が(もしかすると実際以上に)魅力的にも見えてくる。なかなか心憎い演出である。

ここで取り上げられている書物は、多くは古書でしか手に入らなくなっているが、その古書としての値段の相場までが記してあり、「相場はいくらいくらだが、筆者はこれこれで手に入れた」といった記述が数多く見られる。これも随分と親切で、役に立つ記述である。そうした点では、本書を案内に古書店巡りをはじめて見るのも良いかもしれない。

本書はどこから読み始めてもいいし、収録された書影だけを眺めていても十分に愉しい。値段にしてもお買い得感のある一冊だ。書物好きなら、持っているといろいろと役に立つことだろう。